她连账号都没有,为什么这么多人记得她?

2025-07-16 19:45:37

她连账号都没有,为什么这么多人记得她?

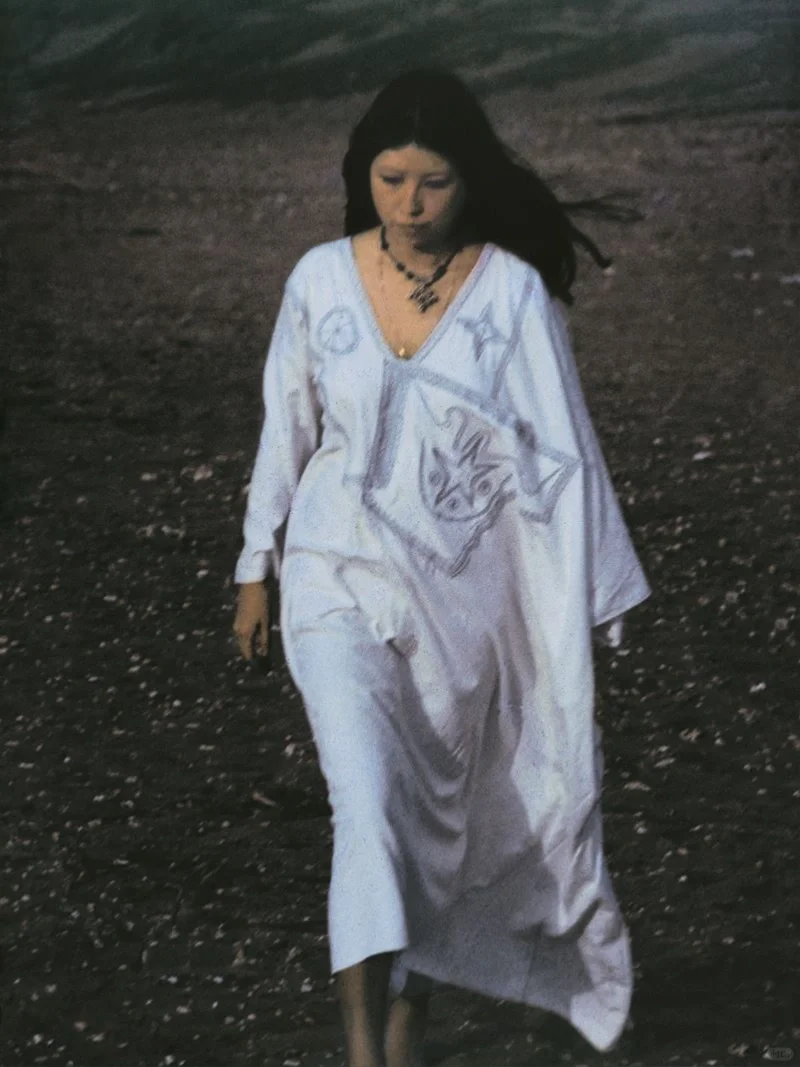

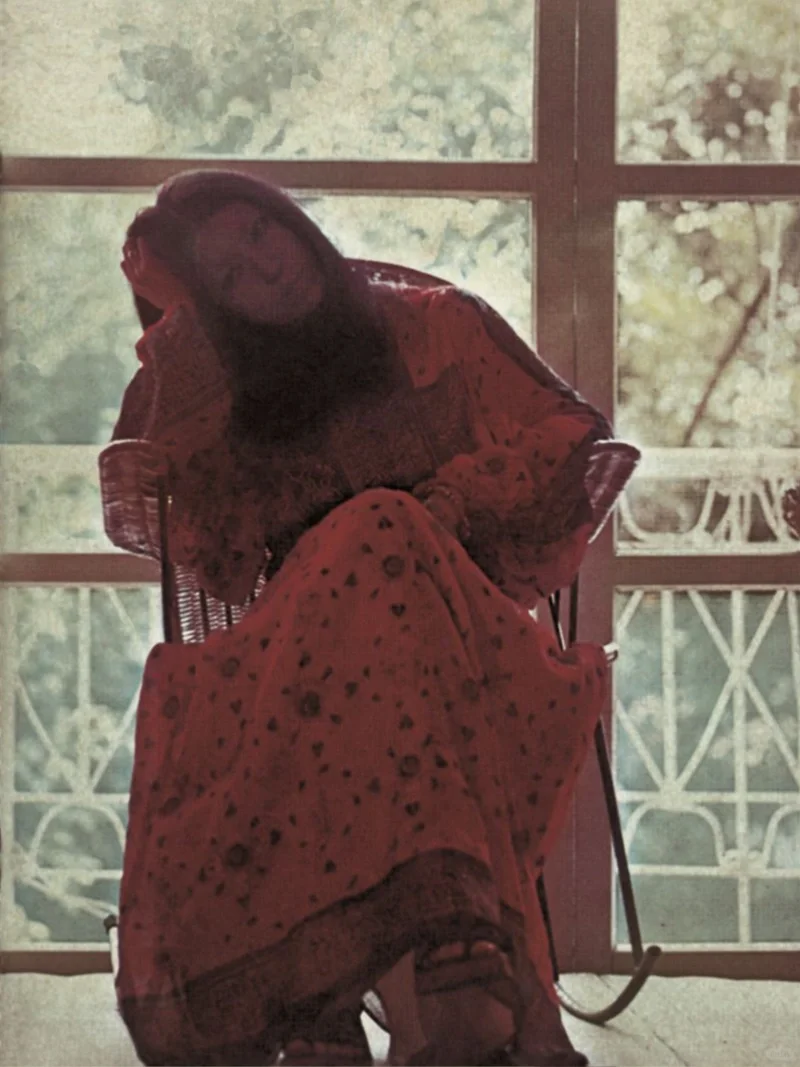

我喜欢旅行,也常年读游记。真正让我对世界产生情感联系的,离不开这些旅行文学。三毛的书,正是我这一代人最早的“世界之窗”。\n \n从她笔下,我第一次知道,撒哈拉不是课本里的沙漠,而是一片沉默的黄土,和一群粗粝而骄傲的沙哈拉威人;阿根廷的牛仔以某种不羁的灵魂姿态,横跃在潘帕斯草原;也读到她在利马的肯尼迪公园,与逃难的古巴人交换命运的故事。\n \n很多年后,当我亲自站在这些地方,脚下的土地让我感到陌生,但心中却有种模糊的熟悉感,好像我与它早在某个午后,在书页的缝隙里见过了千百次。\n \n那一刻我明白,有些地方,你在抵达之前,已经“到过”。\n \n这种情绪的渲染能力就是创作者的功力,而三毛就是天生拥有这种能力的人。\n \n有张力的语言,却又带着一种极深的节制。她是极少数能把日常生活写出诗意的人,也能把荒野与贫困写出浪漫。\n \n她写的是异乡,但聚焦的更是异乡中的人性与自由、局促与渴望、爱与消逝。\n \n在没有短视频,没有滤镜,也没有爆款机制的年代,她留下的,是很多人脑海里,关于远方的第一幅图画。\n \n如果三毛活在今天,她一定是个很会讲故事的博主。而她写的是真实人生的动人角落。\n \n在我的成长过程中,她的文字在应试教育的课后时间偷偷传递,也正因如此,她给予的冲击才如此深刻:\n \n原来,生活还可以这样过。可以去远方,可以为爱好奔赴,甚至可以浪费在喜欢的风景上。\n \n时至今日,打开社交网络,最打动人的内容,依然遵循这个公式:从我出发,写向世界;从生活出发,回到情绪本身。\n \n三毛天然就是这样的内容表达者。只是她出生得早,没有手机、没有剪辑软件、没有社媒平台,但她靠手写、打字机和出版社,早就做到了“百万点击”。\n \n甚至她身上的争议,也印证了她的“内容穿透力”。\n \n有人说她表演性人格,有人说她情绪太满,爱极、怒极、疯癫……但这些评价,其实只说明一点:她是一个有极强风格的人。\n \n而风格,恰恰是稀缺的。是我们今天每一个创作者都在努力寻找的东西。\n \n写作也好、视频也好、拍vlog也好,说到底都是一种棱镜——你是什么样,你看到的世界就是什么样。\n \n三毛的文字,是那个时代里极稀缺的“自由棱镜”。\n \n而今天这个人人可以创作的时代,三毛给我的启示就是去做一个愿意真诚叙述自己的人。用情绪触摸世界,不怕被误解,坚持表达。\n \n图片来源:1—10 图/谢春德摄影