📚40年不换人的文坛,是不是正在慢性死亡?

2025-07-22 08:08:36

📚40年不换人的文坛,是不是正在慢性死亡?

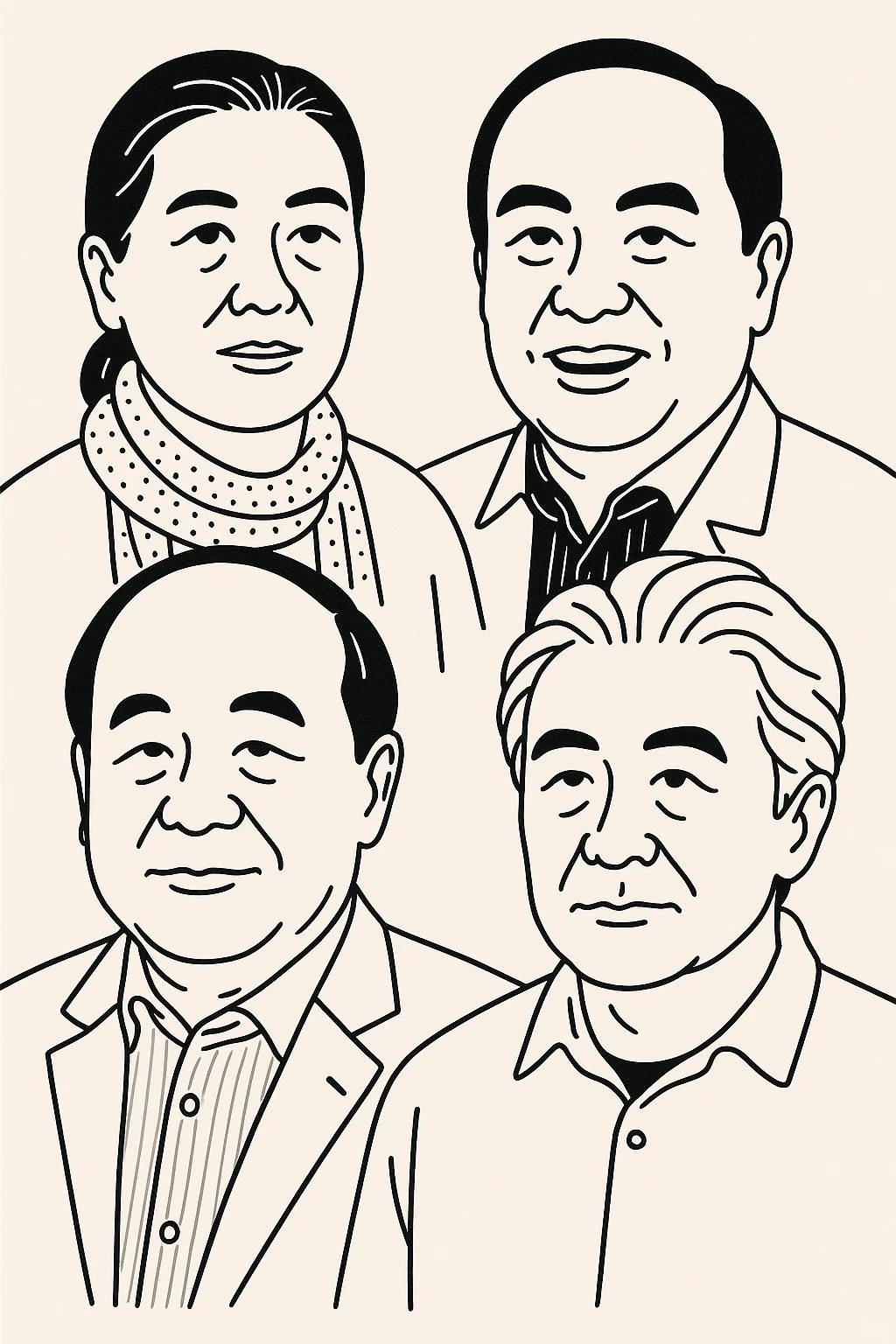

许子东说,中国文学界活跃几十年的人物就那么几个,王安忆、贾平凹、莫言、余华……他们垄断着文坛,但真正代表性的作品,其实都是几十年前的了。\n \n这些名字,是从我大学开始学文学时就反复出现的,《长恨歌》《废都》《丰乳肥臀》《活着》……几乎已经成了“经典”的代名词。但这些“当代文学”的代表作,其实都是上个世纪的作品了。我们仿佛一直在读一个过去时代的文学,而“当代”,只是一个时间标签,却没有“新的主角”出现。\n \n我个人的落差,来自于东西。\n \n本科写毕业论文时,我选的是他的《后悔录》。我真心喜欢那部小说,它保留着当年先锋文学的某些探索痕迹,有张力、有节制,也有属于那个时代的“语言实验”——不是技巧炫耀,而是结构感与情绪感彼此咬合的精致尝试。\n \n但两年前读完他的《回响》,几乎无法相信这是出自同一人之手。\n \n情节牵强,人物塑造失真,语言平直得像流水账。最重要的是,整个小说给人的感觉是“完成了一部小说”,而不是“非得写这部小说不可”。你看不到真正的热情、冲动、撕裂,也看不到风格、节奏或语言上的创造。它没有坏到一无是处,但作为一部获茅盾文学奖的作品,它的“无惊无喜”才是最大的失望。\n \n我那时发了个朋友圈,吐槽说“我本科论文写的那个人不见了”。没想到,一位在XX文学出版社工作的大学同学回复我一句:\n“就你敢说大实话。”\n \n这不是情绪发泄,更不是挑刺,而是一次纯粹的读者感受。\n \n我们当然可以尊重一位作家的资历与过往,但不能因此放弃对他新作品的判断力。《回响》不是因为“写得太差”而失望,而是因为它写得太平庸。而我们对文学的期待,不该就此降级。\n \n而最近的青年作者抄袭事件,更是把这幅图景增加了一层死灰。\n \n原本我们还能把希望寄托在“还看不到的人”身上,寄托在未来的文学接力棒上。可一场又一场的抄袭揭露告诉我们:所谓“新人”未必新,甚至未必是真作者。泡沫、包装、重复、训练营式的技巧,填满了创作的缝隙,却挤走了真正的灵魂。\n \n我们当然还在等待下一本《活着》、下一部《红高粱》,但更重要的,是我们有没有能力识别:什么是真的好作品,什么只是旧壳新包装。\n \n你最近有没有读到让你眼前一亮的中文小说?有没有哪位写作者,让你觉得“ta应该成为下一个主角”?\n \n欢迎在评论区说说你的看法。\n也欢迎说出你读过却不敢讲失望的作品。\n四十年不换人,不只是人的问题,它正在慢性杀死我们对文学的信任。\n \n#第三岸書室